Écoutez-moi.

N’ayez pas peur.

Je dois

vous parler à travers quelque chose qui n’a pas de nom

dans la langue que j’ai connue, sinon justement quelque chose, sans étendue, sans profondeur, et qui ne fait jamais obstacle (mais tout

s’est affaibli).

Ecoutez-moi.

N’ayez pas peur.

Essayez, si je crie, de comprendre : celui qui parle entend sa voix dans sa tête fermée ; or comment je pourrais, moi qu’on vient de jeter dans l’ouverture et qui suis

décousu ?

II reste, vous voyez, encore la possibilité d’un peu de

comique, mais vraiment peu : je voudrais que vous m’écoutiez — sans savoir si je parle.

Aucune certitude.

Aucun contrôle.

Il me semble que

j’articule avec une véhémence grotesque et sans

doute inutile — et bientôt la fatigue,

ou ce qu’il faut nommer ainsi pour que vous compreniez

Mais si je parle (admettons que je parle), m’entendez-vous ; et si vous m’entendez, si cette voix déracinée entre chez vous avec un souffle

sous la porte, n’allez-vous pas être effrayée ?

C’est pourquoi je vous dis : n’ayez pas peur, écoutez-moi, puisque déjà ce n’est presque plus moi qui parle, qui vous

appelle du fond d’une exténuation dont vous n’avez aucune idée, et n’ayant pour vous que ces mots qui sont ma dernière

enveloppe en train de se dissoudre.

Cependant c’est sans importance :

si je souffrais, si j’avais peur…

Mais non.

Je peux vous dire

qu’on a beaucoup exagéré le malheur d’être ici,

de l’autre côté du passage — lui pénible je vous assure,

et même juste après dans la honte de tant d’emphase,

quand c’est fini.

(Pourtant rien ne s’achève ;

on croit avoir tout l’oubli devant soi comme une promesse

enfin tenue, et puis) — je ne sais plus

ce que je vous disais.

Ah oui, si je souffrais, si j’avais peur, ou si je vous aimais

encore,

alors vous pourriez redouter ces mots qui vous recherchent, qui rôdent jour et nuit.

Et je perçois autour de moi qui n’occupe plus aucun espace,

qui n’ai ni autour ni dedans, ni haut ni bas, comme une caisse

de planches démantelées avec ses clous tordus qui brillent,

je perçois en effet de grands claquements de bouches vides

peut-être redoutables.

Peut-être.

En tout cas moi c’est juste

un peu d’étonnement qui tient encore ensemble ce que je fus:

que tout n’ait pas cessé d’un coup me semble étrange,

et qu’une ombre du temps s’allonge à travers le passage

comme une eau faiblement insistante que boit du sable, ici.

Ou si je vous

aimais encore ; si

tant soit peu j’avais autrefois poussé dans la chaleur de votre corps quelques racines ; si

j’avais pu acquérir le savoir qu’enseigne la limite de l’autre

illimité soudain dans son amalgame de glandes ; si

j’avais fait mon creux dans la réalité organique de votre cœur

où le sang pompé noir jaillit avec l’allégresse du pourpre—

ainsi quelques instants roulé sous la rutilante fontaine,

il me resterait, je le crois, de votre humidité, de votre poids, de vos ténèbres,

assez pour flotter moins sans appui ni couleur dans le délabrement progressif de cette fumée.

Pourtant déjà quand j’approchais l’odorante auréole,

explorant sans bouger l’atmosphère de foudre errante et

de givre subit qui nimbe tout corps désiré, déjà n’était-ce pas dans la lenteur irrespirable autour et loin

que je me tenais en silence, n’ayant pour vous toucher que des constellations de

paroles, des girations de mondes barricadés par la distance et qui sur l’œuf en noir cristal massif où se résorbe leur

désastre ne sont plus que l’effleurement bref et musical d’une

touffe de plumes ?

Mais en ce temps autour et loin veillait la solitude.

Alors entre vous et l’espace étouffant qui m’a pris dans sa

glace, par la rue en dérive à longueur de nuit sur les confins le cœur enfin muet dans la profondeur insensible ayant cessé d’attendre et de vouloir pouvait descendre et

s’enfoncer toujours plus loin de la chaleur du centre :

quelqu’un veillait fidèlement de distance en distance, une main faisait signe peut-être à la fenêtre qui s’allume, s’éteint, se rallume la même un peu plus loin

comme cette ombre au coin toujours prête à surgir qui se dérobe — ombre,

passante, rien contre la nuit et le silence

qu’un nom, sous le vôtre affaibli, pour éclairer et retentir plus haut que le haut four à ciel à

Bologne des basiliques ou les toits du

Hradschin couvrant les combles obscurcis de la maison déserte où je vous poursuivais, l’Europe.

Et ce nom je pouvais l’épeler comme on insiste au

téléphone quand personne ne répond plus que le

Séparé, l’Obscur, le

Lourd, l’Inerte, le

Tué, le

Doux qui s’abandonne et se clôt froidement dans

l’espace de la muette — je disais solitude.

À présent plus d’autour puisque le centre a disparu, plus de lointain pour l’étendue nouée en travers de ma

gorge ; et son petit cœur chaud, la solitude, il a claqué sans qu’elle ait eu le temps d’éteindre la lampe et le

poste ; à présent je comprends qu’elle était morte — qu’elle est

morte.

II

Écoutez-moi pourtant :

quelqu’un doucement en chemin vers le plus-personne dit

je laisse tomber laisse peser laisse flotter mourir la pluie petite les montagnes les arbres les nuages ; où ici là partout quelqu’un a marché attendu tirant un fil invisible du

vide en mouvement de sa présence ;

Il poussait des portes, il se

foutait dans l’entrée en jurant contre la même armoire et pleurait dans son lit aux approches de quarante ans pour des choses de

Dieu, d’enfance ; avait un membre une âme un cœur de vrai polochon dans vos

bras théoriques de sœur comme un hôtel où la mémoire frappe de nuit ayant perdu presque tous ses bagages aux détours du grand collecteur qui nous avait

poussés de

ventre en ventre

et alors propulsés pourquoi vers ce confluent de gestes bloqués

d’adultère ou d’inceste, pourquoi

ce long cheminement par l’obscurité des matrices,

si c’était pour finir, au mur, sanglotant comme un con, laissant

les œufs glisser sur le carrelage de la cuisine,

par comprendre en voyant le ciel limer ses ongles sur les toits,

l’affreux soleil propager sa limite,

que la roue avait bien heurté la borne ultime du parcours

et n’avait plus qu’à valser dans le détraquement de la vitesse acquise ?

D est possible

que je vous cherche encore sans désir,

comme si quelque formalité là-bas n’avait jamais été

remplie ; possible

que là-bas je vous aie cherchée comme dans un couloir où l’on espère simplement l’autorisation de poursuivre le voyage au-delà par ces complications d’aéroports et

de

valises, et qu’ici vous, ce que je nommais vous en grand tremblement de tout

l’être, soyez ce plus rien vaporeux à neuf mille mètres d’altitude qui est le ciel inexprimé de tout désir.

Je me disais : que je meure, alors je serai la nourriture insubstantielle

de ses lèvres,

quelque chose de moi qui peine entrera dans la courbe de son nez

et plus profond même peut-être ; je priais :

prenez-moi dans la lunaison du sang, dans les pensées

qui passent de biais par éclats sous un crâne de femme, et dans

le linge au besoin prenez-moi, que baigne la chaleur de gloire.

Mais voilà

qu’ici je me contenterais d’une amitié de pierre

ou de la matérialité du vent qui chasse une lessive.

C’est triste.

Et non plus pas

très triste.

C’est.

Ou plutôt ça n’est guère.

Je voudrais me cogner à la fonte d’une chaudière et dire brûlez-moi,

m’égarer sous des murs de suie en ruines sans rien dire — égarez-moi — si l’on brûlait, si l’égareuse

pouvait enfin toucher mes poignets dressés dans la glace, mes genoux déboîtés par l’inutilité de la vitesse ou mes yeux devenus le dehors invisible de leurs

paupières.

Et encore je me disais que mort du moins glissant avec les caniveaux d’eau

pure, le granit des trottoirs, la lune aveugle sur les toits ; que mort sombrant avec la pente interminable de la rue où vous iriez à votre tour la nuit sans moi, perdue entre les

murs et les couloirs quand tout l’obscur remue et remonte pour respirer timide à la surface — au moindre signe réchappé de la profondeur décisive (une porte qui bat,

la lampe orange qui s’allume)

vous souririez songeant c’est lui comme autrefois qui m’appelle et qui m’accompagne.

J’ai disparu.

Non seulement de la surface où flotte et sombre vite

comme un sourire, mais de la profondeur de paix dans les pierres j’ai

disparu.

Ainsi l’eau quand se brisent le fond et les parois, le cœur, quand son noyau sous l’absence d’amour éclate, où le vide partout fait pente et perte se précipite —

écoutez-moi

parler encore un peu le cœur répandu dans ce vide qui gonfle comme un sac, se ferme comme un sac — au

sac les derniers débris de la voix, du cœur qu’on évacue.

III

On m’appelle.

On me tire.

Adieu.

N’écoutez plus.

Ma voix

comme un soir de vent radouci glisse vague mobile

et sans force de sable en travers de la route, sous la

canonnade liquide et l’herbe dans la bouche tremblante

de la pluie, et personne n’appelle et rien ne tire où s’accomplit le dernier tour du fil de la

bobine, et le vent radouci

comme un soir en travers ma voix dans la bouche liquide et sans force tremblant la canonnade de la pluie appelle et tire, et personne n’appelle et rien ne tire

adieu

jetez

la bobine quand tout le fil

aura cassé net sous les dents de la fileuse qui défile

et retrame le fil dans la voilure pour le souffle

en tous sens propulsant la masse du navire sans

écume ni rivage et presque sans

sans souffle mâts brisés pleins du crépitement tu

des signaux en arrière à rien — la soufflerie.

Adieu

n’écoutez plus.

On faisait autrefois des petites maisons pour que l’âme

des morts s’abrite en attendant la fin de la bobine,

des barques par l’extrémité du fil qui vibre encore

un peu vers la harpe du jour tirées

tirées entre les berges

les berges englouties

engloutis les roseaux et la face de l’estuaire

où flotte entre deux eaux comme au bout du film qui

s’achève un sourire pincé sur sa pauvre énigme.

Je sais, pour avoir si souvent dans les cabanes rituelles attendu près de vous la pluie étroite sur la toile, des moulins à prière autour suivant les derniers soubresauts du

son optique, je comprends maintenant que nous, vous et moi, nous des

autres je m’en doutais (mais pourquoi, mais comment, en quelle fausse profondeur d’écran perlé d’étoiles) n’aurons été là-bas que des doubles d’images

déjà

exténuées de copie en copie et disant vous, disant moi

ou si peu n’est-ce pas

mêlant ces lèvres d’émulsion sur une transparence inerte incombustible,

mais assez bien mimant le désir la douleur par bon cadrage, bonne lumière,

pour être au moins saisis du vertige de leur présence

ou d’un frisson de liberté dans l’emportement mécanique —

ainsi les personnages

des vieux films quelquefois protestent

comiquement

Je suis

sans conséquence,

et ces gestes ces cris bloqués vingt-quatre fois par virtuelle seconde,

à jamais pris dans la répétition nulle font signe aussi comme les astres,

supplient

du fond de l’impossible mort le temps

réel et déployé soyeux en nuages de les reprendre,

eux qui dans les ténèbres de cette lumière extérieure s’agitent,

se figent de nouveau hors des cercles de cercles où

toujours de nouveau comme en boucle au ralenti,

Dante reçoit le reçoit le premier salut de

Béatrice.

Disparu j’ai franchi.

Peu d’espace mais j’ai franchi

l’encerclement du révulsif

désir,

et la solitude à son tour je l’ai

franchie.

Ici

les images qui s’affaiblissent

cherchent l’œil sans foyer qui nous aura filmés dansant

sur la pente éternelle de la prairie avant

de nous projeter vous et moi dans l’épaisseur fictive.

Oh aidez-moi

à finir, aidez-moi,

que j’avance, que l’œil éclate et que je vous délivre

du temps lavé de moi comme une dalle où tremble encore votre image ;

que le ciel à portée de l’extrême impuissance de mes doigts

envahisse l’écran où vous demeurez prise — et paix,

paix comme avant que l’histoire n’ait commencé ;

crevaison, rebut du grand fond d’où sortirent nos souffles, nos visages ;

descente, déambulation dans la fin qui ne finit plus —

s’il vous plaît aidez-moi.

Attendez l’heure de la nuit

où l’œil juste avant l’aube un instant cligne et se renverse,

quand des pas, des voix, des ombres sans voix, sans pas, sans ombre glissent

par l’espace hors de l’espace enclos et déroulé —

alors n’ayez pas peur, écoutez-moi, glissez-vous, faites vite, mettez

simplement un peu d’air dans une boîte d’allumettes

et posez-la dans le courant

d’un ruisseau qui n’atteint la mer que noyé dans l’oubli,

dissous dans la force étrangère des fleuves,

et s’il vous plaît dites que c’est mon âme d’image qui vous aima

et qui morte s’égare entre les murs, contre l’oeil fixe, toujours plus loin de vous, de moi, de tout pour vous rejoindre.

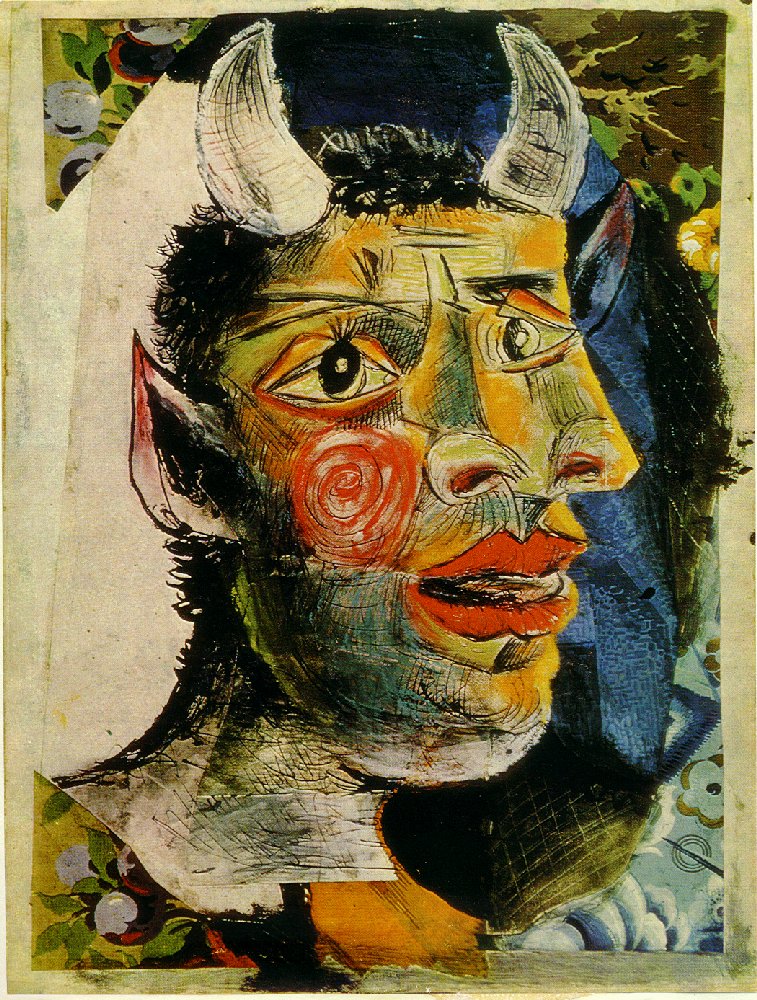

Monstruosité du Présent

Monstruosité du Présent

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.