Catégorie : LE JARDIN DE DE NIALA

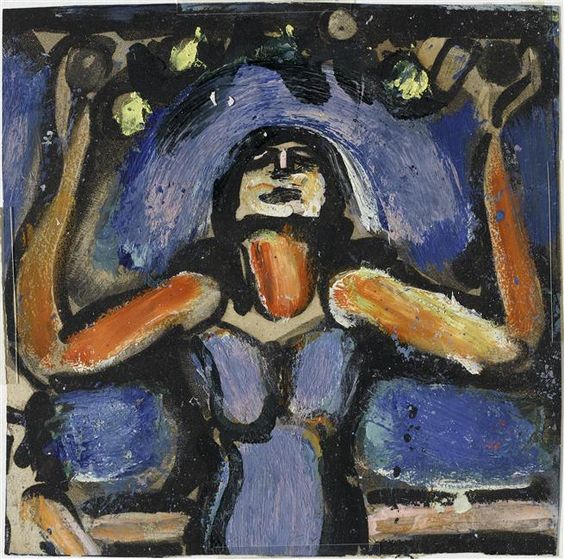

« NATURISTES » – NIALA 21/02/24 – ACRYLIQUE S/TOILE 73X54

« NATURISTES »

NIALA 21/02/24

ACRYLIQUE S/TOILE 73X54

Au sauvage de la côte

les pins se penchent

en balançant leurs pommes

comme tu fais de tes seins offerts aux vagues

pareil pour moi en nageant mon genre dedans

Monte à franchir au-dessus du ciel

la sensation d’être noueux à la vigne sans la feuille

animalement rendu à la nature…

.

Niala-Loisobleu.

21 Février 2024

lA CHAMBRE PAR ILARIE VOLONCA (1939)

RICHARD DIEBENKORN

La Chambre

par ilarie volonca (1939)

À Colomba.

Je vais te parler des chambres où nous avons vécu. Des chambres que nous n’avons fait qu’apercevoir dans un rêve. Des chambres d’un jour; des chambres d’un mois; des chambres d’une année. Des chambres froides où nos mains se cherchaient effrayées et glacées. Des chambres étouffantes donnant sur une mer tropicale. Des chambres silencieuses comme des tombes. Des chambres bruyantes comme des foires. Chambre blanche de Raguse, les murs sont de vastes miroirs pour le sommeil mouvant des vagues. La craie des mouettes écrit des mots magiques sur le tableau noir de notre souvenir. Chambre vieille de Vienne, sentant le moisi et le renfermé; je suis couvert de sueurs dans le lit et j’ai froid et tu appelles affolée un médecin. Chambre terrible, chambre déserte de Soubolitza en Yougoslavie où notre cœur se déchire entre le désir de retourner en arrière et celui d’aller plus loin. Il n’y a que quelques brindilles pour le feu, et le froid est si grand que nos voix sont comme des morceaux de glace dans nos bouches. Chambre de Venise pesante, lourde comme un tapis plein de broderies et de monnaies anciennes; la mer comme une tireuse de cartes fait sa réussite multicolore. Chambre au baldaquin haut de Pavie, les murs ont un regard de pierre. Chambre de Kaspitcheak en Bulgarie, sentant la terre fraîche et le fumier. O! Chambre vaste et lumineuse de tes parents dans le quartier sud de Bucarest, la nuit comme une main chaude, le dernier fiacre qui s’en va en rêvant sous les fenêtres. Et la chambre inhospitalière dans cet hôtel de Berlin. Et ces chambres qui sont la seule chose que nous avons connue d’une ville; chambre de l’hôtel de Varsovie où les bras des neiges nous ont enlacés et où nous sommes restés de minuit à sept heures du matin. Chambre de Zagreb où par la fenêtre se dessinaient les montagnes. Nous avons rêvé de monter sur les cîmes et de crier au soleil: Hé, nous voici, Soleil! Mais nous n’y sommes jamais revenus. Chambres de Nantes, de La Rochelle, de Bordeaux, du Havre et ô! les chambres de Paris où nos années sont restées comme en des coffres secrets: chambre désolée et vide de la rue Brancion, chambre comme une plage dévastée de la rue Jonquoy. Chambres étroites comme des cercueils où la voix des voisins était haineuse comme la voix des morts. En Suisse, à Vevey, nous avons passé une nuit dans une chambre de vivants; les draps étaient très blancs et à travers les rideaux le lac nous invitait vers son ciel noble. La matin le bon café et le beurre, les confitures ô! belle aube de Suisse. Mais je tremble, une main serre mon cœur comme une éponge. J’entends mon sang qui coule goutte à goutte dans une grotte: je vois la chambre d’hôpital, tu es là après l’opération, tu as un regard si bon, si doux, tu me pardonnes de t’avoir menée dans cette salle hostile. Ta voisine est une petite fille, en face il y a une femme qui te ressemble et son mari qui me ressemble, ils se tiennent les mains, ils ne se disent rien, ils se regardent, c’est peut-être nous-mêmes car nous aussi nous nous taisons, nous nous tenons les mains, nous nous regardons. J’ai peur et je cache ma peur. Dehors les peintres sont en train de peindre les murs, ils sont habillés de blanc, les infirmiers aussi sont habillés de blanc, ce sont peut-être des peintres eux aussi et ils blanchissent à la chaux nos âmes. Quand je m’en allais je rôdais autour de l’hôpital et j’emportais en moi la chambre avec ses lits et ses malades comme un tiroir dans une armoire. Ô ! Il y a aussi les chambres trop vastes qui dépassent les frontières du monde, et celles qui tombent comme des navires au fond de nous et celles où l’on aime revenir pour retrouver son propre visage: Ai-je beaucoup changé? Il y a les chambres où je suis allé avec des femmes de passe et ton souvenir me faisait mal et donnait un goût très amer à l’amour, je fuyais ensuite par les rues et la chambre avec son odeur étrangère cognait les parois de ma tête et ne voulait pas s’en aller, ne voulait pas…

Chambre, je n’ai été en toi que quelques heures

Mais toi, tu resteras, toute ma vie, en moi,

Certes, nous sommes comme ces boissons qui gardent

Longtemps le goût de terre de la cruche qui les a contenues.

Les visages d’aucuns sont comme les cartes

Où se lit le dessin des chambres qu’ils habitent.

Il y a des chambres trop larges comme des pardessus d’emprunt

Il y a des chambres où l’âme doit se voûter comme un dos.

Il y a des chambres si aérées, si claires

Que rien ne les sépare des montagnes qui les entourent.

La forêt, les étoiles s’approchent des fenêtres,

On prend le thé avec des amis sur la terrasse.

Il y a la chambre où est enfermée ton enfance

Elle se méfie, elle ne te reconnaît plus très bien,

Il y a la chambre où ton père a été malade

Trois mois il a attendu la mort, et elle est venue.

J’ai passé à travers beaucoup de chambres

En les quittant je paraissais le même, mais les murs,

Les miroirs fumeux, les objets qu’enchaînait l’ombre

Gardaient, chaque fois, mon visage secret.

Ceci était ma chair et ceci fut mon sang

Versé de verre en verre, distribué à table,

Parfois je me surprends au milieu d’une chambre

Faisant le pas, le geste venant d’une autre chambre.

Il y avait une porte ici? Il n’y en a plus.

Et la fenêtre où est-elle donc? Il y avait

Un aboiement comme un linge à sécher dans la cour,

De l’autre côté du mur, une voix animée.

Mais ce n’est peut-être partout qu’une même chambre

Que l’on porte avec soi et qui s’adapte aux murs,

Dans les palaces, ou dans une mansarde, ou au fond d’une cave,

Elle sort de nous et recouvre tout de son étoffe.

Chambre qui donnait vers une cour sombre,

Chambre où résonne encore la voix de l’ami,

Lui, il est déjà moins qu’une ombre,

Mais sa toux, sans poitrine, s’affole en cette chambre.

J’ai connu aussi la chambre au retour de voyage

Et cette odeur de cuir et de départs,

La chambre entourée d’orages,

Et envahie par la mer de toutes parts,

Il y a vraiment des chambres qui ne veulent pas de vous,

Qui vous vont mal, qui vous tolèrent à peine,

Il y en a d’autres où l’on se sent à l’aise,

Le cœur tranquille, un livre ouvert sur les genoux.

Car il faut que l’on se mêle à la chambre,

Que l’on se perde en elle comme en un nuage,

Qu’il y ait entre vous et elle un courant continu,

Que l’on s’aime et que l’on se ressemble,

Alors l’âme déploie, confiante, sa lumière,

La chambre devient vaste ou étroite, selon votre désir,

Les murs sont affectueux et au-dessus du lit

Le plafond tend les toiles d’un sommeil paisible.

Ilarie Volonca (1939)

DE CI, DE LA

DE CI, DE LA

Du menton où la bouche est assise partent des directions choisies ou librement aventureuses que l’œil suivra sans intervenir

Au-dessus du pommeau de la canne la main assure l’équilibre

Les jambes ont envie marcher sur un chemin sec derrière le couvert des armes pour observer la parade amoureuse des oiseaux

Quand le premier train sifflera j’ouvrirais ma porte, des fois que celle qu’on attend toujours s’arrête à cette gare

Niala-Loisobleu.

11 Décembre 2023

L’ESSENTIEL PAR JACQUES BERTIN

LE RETOUR DU PRODIGUE PAR PHILIPPE DELAVEAU

LE RETOUR DU PRODIGUE

PAR

PHILIPPE DELAVEAU

Vous savez bien ces nuits très douces; les abeilles

Conspirent en silence dans la ruche du ciel

Au miel des blondes paix.

La lune

Est immobile.

Qui chuchote dans l’orme attentif?

L éternité jette a travers le siècle sa mésange

Qui nous tient éveillés.

Pendant un court instant,

Le cerf qui a sailli lève sa tête couronnée parmi

Les branches; l’étang laiteux ausculte le vestige

Sur le sang de l’argile où le renard a bu.

Mais vainement,

Icare tente de rassembler sur l’aile son plumage,

Et de pétrir la cire déchirée par le soleil jaloux;

Il darde de si haut cette colère.

Pour qui l’ordre

Sur la campagne plate cousue de bout en bout, avec les murs

Coupant le vent qui secoue l’or de ce qui meurt;

Les intrépides sont heureux de ce larcin, levant dans la

Ciélée leurs branches; d’autres, le bras trop court

Crachent dans l’eau qui réfléchit le ciel;

Septentrion lèche les

pans

Des toitures arides de sa bile, qui ne se plaignent pas.

L’absolu ne se contente pas d’un rapiéçage; l’emblavure

D’hiver seule parle du pays sous l’armure des neiges;

Il faut oser plus loin et haut, comme l’aigle céleste,

Plutôt qu’aux profondeurs du puits sur lequel l’arbre veille,

Où l’ingrate poulie jette sa voix geignarde, obéissant

Aux bras de la servante, ignorante du nombre, soumise aux lois

De la maison carrée dans le vent fort.

Et les fenêtres grimaçant dans la douleur des bois

Que la pluie gonfle, aimée du sol qui draine les vivants

Dans l’ombre où se défont les morts, mêlant les ongles

Et les vers, je les défie!

Et la bouche tordue, les jambes vaines,

Il tombe au bas du gouffre où les villages

Éteignent leurs fenêtres l’une après l’autre, cessant

D’attendre le retour du prodigue, fils oublié, fils

Ingrat, banni trois fois depuis les

Ides de novembre; et sa

photo jaunie

Se gonfle dans l’enclos des porcs qui le reniflent.

Le prophète

Annonce avec les premiers froids le retour imminent

De ce frère à demi voyageur, aimant l’horizontale des rivières,

Les carrefours baignant dans la lumière orange des banlieues.

Les mauvais coups, la fièvre dans les bouges; pleurant

Sur les ordures le nom de son village, son père avec un aiguillon

De sauge hâtant les bœufs sur le sol gras, avant

La pluie près d’assiéger, au loin, l’orangeraie grise de

Zabulon.

Sur la grand-route les peupliers alignent leur carrure

Pieuse, au chapeau bosselé, qu’agrémente l’épingle d’un corbeau noir

Moquant l’aurore aux pieuses liturgies.

Le maire

Et ses notables ne veulent plus de désordres

Qui heurtent la sobriété des bourgs paisibles.

Rien ne doit dissiper le pacifique agencement de l’heure,

Rythmée par les horloges, enregistrée dans les archives

Par l’employé qui tire en s’appliquant la langue sur le livre.

Il ne reviendra plus.

Le prophète se moque, disent les vieilles,

Debout sur le seuil obscurci, en fichu noir et rouge, de leur

bouche

Qui siffle : et que nous sert d’entendre l’oracle du

Puissant?

La soupe fume dans les salles, nous ne désirons rien.

La guerre

A fini par mourir comme le feu de branches, sous la petite

pluie.

Le vent se lève, mais les foins sont rentrés.

Nous avons fait nos comptes; les affaires vont bien.

Une banque

S’installe à l’entrée du village.

A quoi sert aux grenouilles de la douve, aux crapauds de

guetter

La route blanche qui se perd dans les complications de l’ombre?

Et si dans l’enclos l’étalon roux lève des yeux craintifs,

Il oubliera l’herbe à ses pieds, sans notable profit.

Seul le prodigue a vu dans le ciel une étoile qui hurle

Muette, tombant depuis des millénaires, suspendue

Entre les voies lactées, ténébreuses et froides, et l’arc

Des pluies tambourinant sur la vitre des mers; ne cessant de

lancer

L’invective que vomit son ventre, il a compris lorsque le soir

L’appelle en sortant de la ville, quel remords le poursuit;

Et lève en vain ses bras, que la cendre des nuits

Cache ma nuit rebelle, ma tête si coupable, mes mains

Qu’ébrèchent les écales des assiettes sur la décharge,

Où je ronge à genoux l’os rouillé du poulet, les épluchures

Liquoreuses, le fruit pourri, tombé de la table des riches.

J’accourrai, m’agenouillant de loin sur la terre vétusté;

Il ne saura pas même qui je suis, et je dirai quand les chiens

Pourchasseront le puant : ce jouet de bois qui traîne

Sur le sol du grenier, ce fut le mien, cheval qui m’emportait

déjà

Sur les foudres obliques des chemins.

Pitié pour moi, engen-dreur

De ma mort, ô père!

Et peut-être en pleurant la servante

ânonnant

Dans l’arrière-cuisine, aveugle, sur mon crâne

Reconnaîtra la chute, son effroi, en ces temps éloignés de nos

rires.

II

L’illustre maître de la moisson,

Qui pose une main large sur le flanc de l’épouse,

Et promène ses doigts vigoureux sur les brebis, est taciturne

Et triste en traversant les sillons parallèles; sous l’arbre,

La lumière pénètre dans la cave de l’ombre, violette sur les

feuilles

Accumulées.

Midi est l’heure des olives, du vin

Vieux qu’on boit la tête chavirée, les yeux clos en songeant

Aux bonheurs que l’été entremêle dans l’herbe,

Avec les crottes noires des lièvres bruns, les lents insectes

Qui aiguisent la chaleur sur le cuir des cailloux.

Il songe

A la splendeur du ciel, aux noms des rois et des étoiles,

A sa génération qui dort le ventre pénétré de racines,

De cailloux blancs qui se confondent dans le rêve

De la mer proche et bleue, agitée de courants, de tourbillons.

Pourquoi le brusque saut dans l’inconnu, cette part que l’on ôte

Aux communes splendeurs que l’on se passe de toujours, de

fils

En fils, sur le lit rude au moment de figer son regard

Sur les abîmes?

Pourquoi, sans prévenir, pendant l’aigreur de

l’aube

Qui sent le lait de chèvre, s’en aller, bousculant la servante

Qui balaie le dallage du corridor, et s’arrête soudain, surprise

Tenant de ses deux mains blanchies et crevassées par les lessives

Le bâton sur lequel sont arrimées les branches du fagot;

Par la porte le jour pénètre avec le cri des poules,

L’orgueil du coq sur le sommet du mur, et dans le ciel,

L’étrange signe d’une gloire, comme ces barbes qu’octobre

Arrache aux plantes d’or, semées de graines, expirant.

Plus que l’aile grandiose et morte des galaxies, le chemin

Arrêté dans les gouffres de la comète, il navigue

Entre la mort et la lumière, le gouffre et le froissement bleu

De la mer froide, présage illuminant le monde pacifique,

L’ordre des blés qui penchent leurs têtes victimales

Consacrées, même au petit matin, quand l’alouette s’envole

Après les premiers coups de l’aube sur l’horloge

De l’arbre, frémissant et disert.

Pourquoi?

Même en poussant

La porte qui racle les dalles, plus haut qu’elle, portant

Sa fortune sonnante dans un sac, sur une épaule, et lourd

De tous les songes qu’il n’a cessé d’assembler dans sa chambre À l’étage; elle sait bien qui écoute la nuit, le silence

Peset sur les toitures; connaît au loin les bruits réguliers

Des fontaines; l’ordre qui règne dans la pesanteur de l’étable,

Le chuintement des poulaillers, barrières closes; même le cri

Dans le vieux marronnier de la chouette ergotante, aux yeux

Fouailleurs; et la saveur très verte de la nuit, habillée de

Grenouilles que la lune très tard, loue doucement de sa lumière

Blanche et fait sortir des républiques de la boue.

Il allonge le pas et de la cour contemple dans le ciel

Alourdi du passage des oiseaux qui hantent les semailles,

L’autre qui tombe depuis des millénaires de défi,

Suspendu à la voûte du ciel comme la plume

Au roc, parmi la cendre, après que l’aigle

A fracassé sur le granit sa proie.

III

Il tombe infiniment, et voit

Son crime dans le chant bleu des gouffres qui l’aspirent,

Continue néanmoins de se moquer, dieu pour lui-même, s’ado-rant

Sur le miroir exubérant des abîmes déserts, seul, procréant

La mon qu’il se donne, libre (ou se croyant tel), grevé de

haine,

Plus solitaire que l’idolâtre

Qui vénère une tragique idée pour combiner le monde

Avec son rêve; son père, le tragique, en l’engendrant

A détesté ce fils servile que la gloire a tenté, comme lui

Qui s’est fait ange avec l’idée, la lumière et cette fausse neige

Des oiseaux qui traversent dans le vent rouge l’étendue,

Pour revenir aux terres antérieures.

Ils auraient bien gagné

Les terres oubliées, aimant l’ascèse; la matière,

Ils l’ont proclamée vile et le soleil s’approche

Comme un œil que l’on crève, alors, dans la nuit revenue…

Mais le soleil n’a pas voulu de ce théâtre, la lumière

N’a pu se résoudre à vivre désormais cachée.

Il me reste, dit-il, À te haïr pour ce mensonge.

Sur la terre, au petit jour,

Le père est généreux dont on se remémore

Des exemples sans fin de justice; il est un fils, ainsi,

Regrettant peu son frère, irréprochable et pieux, qui n’hésite

Jamais sur le devoir, et tient, le dimanche, à la grand-messe,

L’harmonium, avec la femme du notaire (contralte) et la vieille

Baronne aux cheveux teints (soprane).

Il n’a jamais omis de faire

Ce qu’il doit faire, et sur les prés, pour empêcher les vaches

De s’enfuir, il plante des piquets et des clôtures : c’est un très

bon

Garçon.

Nous nous passerons donc de celui qui s’exclut;

Chacun est libre, il a choisi.

Même il enlève

Sur la table dressée l’assiette de l’absent, nous aurons davantage;

Il épluche les noix entre ses sèches mains; s’essuie

L’extrémité des lèvres du coin de la serviette

Pour ne pas la salir; on le dit économe et le père a raison

D’en être satisfait : la servante, les bœufs, le cheval roux

L’ont adopté pour maître.

IV

Les routes ne furent jamais si longues; l’horizon

Jamais n’attiédit tant les terres aimées que l’on retrouve

Après les longs exils ; et des boules de gui décorent les trembles

Qui encadrent la route.

J’avais si faim mais je ne mangerai

pas;

Le ciel est bleu au-dessus de ma tête.

Pourquoi te résoudre à

rentrer,

Crie de sa prison transparente, de son enfer de feuilles,

Icare?

Il marche sur la douleur de son ombre effilée, tente

D’apprivoiser la douleur de sa tête, ses ongles douloureux.

Solitude,

Tel est le nom de l’ombre; il n’y a plus d’image dans mon

cœur;

D’eux je serai l’esclave puisque je les aime.

Avec les porcs,

Ils me tiendront dans la cabane aux auges débordantes ; comme la truie

J’aurai une génération de soupirs pour me plaindre et peut-être

Ils me diront : prends une place dans la boue,

Sur le fumier tiens-toi; les épluchures seront

Mon royaume de pénitent; l’aube froide

Sera mon seul toit; la nuit

Le dieu que je vénère, bras

Croisés sur mes os qui aspirent à rentrer

Dans le ventre animal de la terre,

Avec ma mère et ma lignée.

Ce père

Aux larges mains est ce que je connais de grand,

De terrible, de beau; sa voix est une profusion

De feuilles sur le vieil arbre.

Je lui dirai

Ce mot et peut-être ma nuit, il la réchauffera.

Quel est le père

Qui pardonne, a crié l’autre avec la grêle.

Donne aux pourceaux

Ton cœur; saigne tes veines dans l’orage : il n’est pas de torrent

Suffisant pour emporter les villes satisfaites.

Je veux aimer

Sans l’artifice de ton rire, ô malheureux et solitaire,

Sans l’œil du juge habile : je serai simple et pauvre, j’aimerai.

Avant même que ton frère approche, je l’ai vu;

Avant même qu’il me prévienne, je sais son retour.

Matin

Nimbé de gloire, l’aurore est douce, que le jour

Au chemin long et rude soit clément!

Fais dire à la servante

D’apprêter le veau gras; d’oindre de graisse la volaille

Qu’elle a plumée sur le seuil des cuisines.

La neige rousse tombe

Sur le seuil de la cour; et les légumes chantent sur le feu.

Ainsi

Le laboureur pressent à l’odeur de la terre, à la couleur

Du vent sur les bruyères, le retour du printemps

Que guident à la proue de son vaisseau, les hirondelles.

Fais dire à la servante de hâter son pas.

Nous irons convoquer

Les voisins, les notables.

Que le curé sur son échelle aille atteindre

Au clocher les bourdons qui entonnent

De quoi émerveiller le bleu de la campagne, et toute une

journée.

Que le maire abandonne l’inspection des fossés, le tour de la

commune;

Il mariera plus tard.

Va dire à la servante

De mettre sur la table une nappe si blanche

Que l’aube hésitera même à nous réveiller.

Je veux des fleurs, des feuilles, du houx vert, le gui

Des peupliers; enlevons le fumier où se vautrent les porcs.

Qui donc me balaiera la cour, les marches du perron?

Bouchonnez le cheval que j’aille sur la route,

Je veux être celui, malgré mes pauvres yeux, qui le voit

Le premier.

Les cailloux du chemin éreintent ses sandales.

Va dire à la servante d’étendre les tapis sur les cailloux aigus,

De préparer le bain, les huiles odorantes.

Qu’elle ouvre les

armoires,

Les fasse joyeusement grincer; je veux du linge neuf, des sachets

De lavande; une serviette onctueuse où le vent a rôdé.

Va dire

à la

Servante d’ôter son tablier : il n’y a plus, demain, de maître,

De servante; je crains les seules larmes sur mes yeux fatigués.

Saurai-je à sa venue m’agenouiller assez, le voir

De mes tremblantes mains, caresser sous mes doigts

Le grain de sa peau; sur ses cheveux trop longs.

Perdre sans fin mes lèvres?

Va dire à la servante…

Pourquoi cet œil si dur, ces lèvres serrées, ce pli sévère

Sur le front?

Vi

L’amour traduit l’épuisement des faibles; c’est leur arme.

Pardonner engage aux fautes plus terribles, rejoins-moi.

Les mâles

Ne sauraient nullement s’abaisser à des pensées coupables :

Courber le front devant celui qui t’a craché aux morts amères.

Rejoins-moi; la hauteur où je me tiens, je l’affirme sublime.

Le jugement impitoyable, de mon domaine sans pitié, je le jette

En châtiment aux sols qui ont cru pardonner, quand ils abandonnaient

La vieille loi.

Aime ce que tu édictés; comme la foudre

Aie la parole sans merci; défie le vieux faussaire

Qui parcourt en rôdant les campagnes honnies, l’exubérant,

L’aimé des houles et des pailles : soleil, je t’apprendrai ma

loi:

Je crèverai sans fin ton seul œil qui repère

La prière du juste et l’ennui du menteur.

Unissons la splendeur

De nos stérilités.

Laisse aux faibles le seul amour,

Source connue des désordres, feu qui ne réchauffe pas

Le froid où je grandis, yeux et cœur révulsés.

Mais tu

N’écoutes pas! et tu t’éloignes.

VII

Je ne lui ferai pas de reproches; ne dirai pas : je t’avais

Prévenu.

Je ne hausserai ni la voix, ni le sourcil.

Même saurai-je dire : fils? m’abstraire,

Etre infime, montrer que tout lui appartient — mon royaume,

Le nom, le temps et toutes les douceurs; l’implorerai.

Je me tiendrai mendiant dans l’ombre, à peine

Osant lever mes yeux faibles du côté qu’il se tient :

Je lui tendrai ma main calleuse, car il est riche.

Vois,

Si je possède ceci que tu désires, je suis ton pauvre qui mendie;

Je veux être le roi couvert de cendre, celui qui piétine la boue

Sans gémir, et pose sur la plaie sa main pour la guérir; et tu

Me guériras.

Mes vêtements ne sont pas douloureux

Pour ta douleur, ni assez beaux pour t’honorer, lorsque tu

paraîtras

Dans la fraîcheur du soir, vêtu de blanc et l’âme parfumée.

Pénètre en ta maison, et je courbe la tête.

Unis les cicatrices de tes joues

À mon visage vieux.

Viens t’endormir sur mon épaule,

Et sois l’enfant que je chéris.

Mais toi qui t’en reviens,

Pourquoi demeurer sur le seuil?

J’étais triste

Et tu m’as consolé; mais c’est lui qui m’a fait renaître.

Père j’étais, comme l’arbre impuissant pour ses feuilles qui

tombent;

Désormais, par sa grâce à mes mains l’appelant, je viens

De naître au plus profond, père éternel

Philippe Delaveau

EFFET BOEUF

EFFET BOEUF

Les prés de St-Germain

cavent sans vain

l’adolescence de mon enfance

où tes seins pointaient au déroulé du sax et de la trompette

Rien de lait dans le bidon

et tes cuisses en l’air au be-hop

bandaient mon arc au ciel comme l’âne devant le violet d’un chardon

Qu’un’ trombone passe dans ma tête en cet instant précis montre combien tout va mieux quand ça coulisse

La vie sans amour est l’avant-goût funèbre d’un aujourd’hui à pas laisser entrer foutre en l’air le bon fonctionnement de la nature

Vivre en corps ça par derrière me donne envie de brouter

Que l’herbe revienne sacré bon d’yeux…

Niala-Loisobleu – 29 Septembre 2022

DE MON JARDIN 1

DE MON JARDIN 1

PRIX DE VENTE AU DEPART DE L’ATELIER:

380,00 €

Le Jardin de Niala

9, Rue de la Chaume 16100 BOUTIERS-SAINT-TROJAN (Cognac)

le-peintre-niala@orange.fr

Passe-partout double-biseau anglais

Cadre Laqué blac et champ extérieur bois verni

UNE QUESTION AU POEME PAR MICHEL DEGUY

UNE QUESTION AU POEME

PAR MICHEL DEGUY

Orgue et naseau, nasaux d’orgues silencieuses

comme il arrive aux dessins de

Rubens, de

Watteau

que la ligne parfaite se reprenne si bien

que plusieurs dessins dune même chose

dessinent cette chose en surimpression d’elle-même,

cette nuit pour moi la face d’un cheval plus haut :

ruche du verbe frémir à dessiner

— l’ubiquité de bouche et de naseaux strobosco-

piques — je cherchais le mot juste pour cette pieuvre de contours des naseaux, je trouvai celui d’orgue et ne savais plus dans l’échange lequel était comme

Michel Deguy

LE TRONC DU PAUMIER

LE TRONC DU PAUMIER

Du compas où se trace ce parfum rond comme un premier verger, les prés verts faufilent à mots ouverts

Paroles qui rougaillent comme Jacques a dit ses Portraits

Clochardes à la peau fripée par le soleil d’une annonce automnale conduisant son veau à l’école des trains. pour se musculer l’imaginaire d’un ô riant express qui serpenterait en rivière non venimeuse

Des enfants gardiens de vaches à court d’école, la mer plus proche du château d’eau que de la javellisation domestique intellectuelle

Cache-cache

Tu contes jusqu’à sans et je sors du compte de faits label au bois-dormant

Porteur d’ô

Loin du raille d’Ouessant , à la rame de pois-de-senteur, s’intégrant dans un marathon de marguerites venues avant le dernier coup de cidre crêpe de chine

Courbes du tronc prises à demains, merci Georges.

Niala-Loisobleu – 13 Avril 2022

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.