Catégorie : Fernando Pessoa

INITIATION PAR FERNANDO PESSOA

INITIATION

PAR FERNANDO PESSOA

Tu ne dors pas sous les cyprès

car il n’est de sommeil en ce monde…

Le corps est l’ombre des vêtements

qui dissimulent ton être profond.

Vient cette nuit qu’est la mort,

et l’ombre s’achève sans avoir été.

Tu vas dans la nuit, simple silhouette,

Égal à toi contre ton gré.

Mais à l’Hôtellerie de l’Épouvante

les Anges t’arrachent ton manteau.

Tu poursuis sans manteau sur l’épaule

avec le peu qui te protège.

Lors les Archanges du Chemin

te dépouillent et te laissent nu.

Tu n’as plus ni vêtements ni rien :

tu n’as que ton corps, qui est toi.

Enfin, dans la profonde caverne,

les Dieux te dépouillent plus avant.

Cesse ton corps, âme externe,

Mais en eux tu vois tes égaux.

Le Sort n’a laissé parmi nous

que l’ombre de tes vêtements.

Tu n’es pas mort sous les cyprès.

Néophyte, il n’est point de mort.

Fernando Pessoa

INITIATION PAR FERNANDO PESSOA

INITIATION

PAR

FERNANDO PESSOA

Tu ne dors pas sous les cyprès

car il n’est de sommeil en ce monde…

Le corps est l’ombre des vêtements

qui dissimulent ton être profond.

Vient cette nuit qu’est la mort,

et l’ombre s’achève sans avoir été.

Tu vas dans la nuit, simple silhouette,

Égal à toi contre ton gré.

Mais à l’Hôtellerie de l’Épouvante

les Anges t’arrachent ton manteau.

Tu poursuis sans manteau sur l’épaule

avec le peu qui te protège.

Lors les Archanges du Chemin

te dépouillent et te laissent nu.

Tu n’as plus ni vêtements ni rien :

tu n’as que ton corps, qui est toi.

Enfin, dans la profonde caverne,

les Dieux te dépouillent plus avant.

Cesse ton corps, âme externe,

Mais en eux tu vois tes égaux.

Le Sort n’a laissé parmi nous

que l’ombre de tes vêtements.

Tu n’es pas mort sous les cyprès.

Néophyte, il n’est point de mort.

Fernando Pessoa

APPEL A FERNANDO

APPEL A FERNANDO

Je m’attrape la rampe pour me retenir

entier dans l’impossible

vu comme le vide vous avale

élastique comme un pont

à gueule de sirène

outrageusement maquillée

Ci-joint attestation du Gardeur de Troupeau

Niala-Loisobleu.

1er Février 2023

L’AMOUR EST UNE COMPAGNIE PAR FERNANDO PESSOA

L’AMOUR EST UNE COMPAGNIE

PAR

FERNANDO PESSOA

L’amour est une compagnie.

Je ne peux plus aller seul par les chemins,

parce que je ne peux plus aller seul nulle part.

Une pensée visible fait que je vais plus vite.

et que je vois bien moins, tout en me donnant envie de tout voir.

Il n’est jusqu’à son absence qui ne me tienne compagnie.

Et je l’aime tant que je ne sais comment la désirer.

Si je ne la vois pas, je l’imagine et je suis fort comme les arbres hauts.

Mais si je la vois je tremble, et je ne sais de quoi se compose ce que j’éprouve en son absence.

Je suis tout entier une force qui m’abandonne.

Toute la réalité me regarde ainsi qu’un tournesol dont le coeur serait son visage.

Fernando Pessoa

Extrait de:

1960, Le Gardeur de Troupeaux (Gallimard)

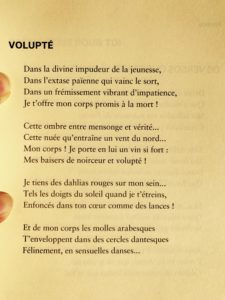

Florbela Espanca : une scandaleuse poétesse admirée de Pessoa

Florbela Espanca : une scandaleuse poétesse admirée de Pessoa

L’âme sœur de Fernando

L’intense et brève vie de Florbela Espanca a largement inspiré son art et aura durablement marqué son temps en touchant un vaste public. Son œuvre a également influencé un grand nombre d’auteurs, de musiciens et de chanteurs, dont plusieurs, au Portugal comme au Brésil, ont mis ses textes en musique. L’une des plus importantes poétesses du Portugal, une femme avant-gardiste, scandaleuse pour son époque, est aussi l’une des premières féministes de son pays. Fernando Pessoa, dans un poème intitulé « A la mémoire de Florbela Espanca », l’évoque ainsi : « âme rêveuse / Âme sœur de mon âme ! » La poésie suivante est extraite du livre Poètes de Lisbonne, éditions lisbon poets & co.

Florbela Espanca est née le 8 décembre 1894 dans le centre-sud du Portugal de la relation extra-conjugale qu’un érudit antiquaire-photographe entretenait avec sa femme de chambre. Elle est enregistrée à l’état civil comme fille de père inconnu, mais après la mort de sa mère, alors qu’elle n’est encore qu’une enfant, son père biologique et son épouse les recueillent elle et son frère. Malgré cela, le père restera toujours absent.

A neuf ans, elle écrit ses premières poésies puis devient l’une des premières femmes du Portugal à entrer à l’école secondaire, habituellement réservée aux garçons.

En 1913, elle épouse un camarade de classe. La relation se dégrade rapidement. Elle termine ses études littéraires alors qu’elle est déjà mariée et travaille comme journaliste dans la publication “Modas & Bordados” ainsi que dans le journal “Voz Pública”.

En 1917, elle s’éloigne du fiasco de son mariage en s’installant à Lisbonne où elle est la première femme à s’inscrire au cours de droit de l’université. Un comportement et des ambitions qu’au Portugal, à cette époque l’on ne tolère aucunement de la part d’une femme. Elle persiste en initiant un mouvement féminin d’émancipation littéraire dans une société de tradition patriarcale avec un groupe de femmes écrivaines qui cherche à s’imposer.

En 1919, elle publie “Livro de Mágoas” et tombe gravement malade après une fausse couche naturelle.

En 1921, elle divorce et se remarie avec un officier d’artillerie fruste et macho. En 1923, elle publie “Libro de Sóror Saudade”. La même année, elle subit une autre fausse couche et se sépare de son deuxième mari.

En 1925, elle épouse un médecin d’une grande culture.

En 1927, son frère, l’artiste peintre Apeles Espanca, décède dans un accident d’avion. Cette tragédie la mène à une tentative de suicide. La mort précoce de son frère lui inspire “As Máscaras do Destino”.

La moralisation à laquelle se livre la littérature destinée aux femmes de cette époque touchait des sujets sur lesquels Espanca tenait des positions diamétralement opposées ou du moins équivoques comme par exemple la subordination de la liberté personnelle des femmes et leur affirmation de soi à la moralité bourgeoise androcentrée, et le caractère sacré du mariage et de la vie elle-même. Tout au long de son existence, Florbela Espanca devra endurer les calomnies et le rejet de la société petite-bourgeoise dans laquelle elle évolue. Choquée qu’elle ait vécu en concubinage hors mariage, par ses épousailles et ses divorces successifs, parce qu’elle fume, ne porte pas de soutien-gorge et par ses œuvres à forte connotation sexuelle, elle l’accuse d’être une séductrice démoniaque, d’autant qu’avec le temps, l’utilisation de la première personne du singulier deviendra de plus en plus fréquente dans sa poésie, qui prendra toujours un tour plus amer et révolté, caractérisée par un fort engagement personnel où la passion conduit tout.

Cependant, son œuvre empreinte d’exaltation, de sensualité, et d’un érotisme jusqu’alors inconnu dans la poésie portugaise, s’approche davantage des courants littéraires du 19ème siècle que du mouvement moderne qui l’entoure.

A cause de sa condition de femme, et à son grand regret, Florbela Espanca publiera peu de son vivant.

La poétesse se suicide le 8 décembre 1930, le jour de ses 36 ans, en ingérant une forte dose de barbituriques après avoir écrit « La Mort », l’un de ses plus beaux sonnets.

Son chef-d’œuvre, “Charneca em Flor”, sera publié en janvier 1931.

Le travail de Florbela ne fait partie d’aucun courant mais il est imprégné de son vécu, de ses déboires sentimentaux, des drames qui ont parsemé son existence, notamment l’absence de ce père qui ne l’a reconnue que dix-neuf ans après sa mort sous la pression des « florabélistes » convaincus. Luxure, chagrin, érotisme, souffrance et joie sont quelques-uns des qualificatifs donnés à l’œuvre de Florbela par ses différents admirateurs. Actuellement, l’on ne mesure pas les efforts qu’il a fallu déployer pour affirmer les qualités de cette littérature : Antonio José Saraiva dans A História da Literatura la définira ainsi : « (…) précède de loin et stimule un mouvement plus récent d’émancipation littéraire des femmes, exprimant dans ses accents les plus pathétiques l’immense frustration féminine dans les traditions patriarcales oppressives. »

Source : Des avenues et des fleurs | Le blog de Dunia Miralles

Se eu morrer novo – Alberto Caeiro

Alberto Caeiro, de tous les hétéronymes inventés par Fernando Pessoa, est un maître de la simplicité, celui qui ne regarde jamais au-delà de la réalité qui …

Se eu morrer novo

Alberto Caeiro

Se eu morrer novo,

Sem poder publicar livro nenhum,

Sem ver a cara que têm os meus versos em letra impressa

Peço que, se se quiserem ralar por minha causa,

Que não se ralem.

Se assim aconteceu, assim está certo.

Mesmo que os meus versos nunca sejam impressos,

Eles lá terão a sua beleza, se forem belos.

Mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir,

Porque as raízes podem estar debaixo da terra

Mas as flores florescem ao ar livre e à vista.

Tem que ser assim por força. Nada o pode impedir.

Se eu morrer muito novo, oiçam isto:

Nunca fui senão uma criança que brincava.

Fui gentio como o sol e a água,

De uma religião universal que só os homens não têm.

Fui feliz porque não pedi coisa nenhuma,

Nem procurei achar nada,

Nem achei que houvesse mais explicação

Que a palavra explicação não ter sentido nenhum.

Não desejei senão estar ao sol ou à chuva —

Ao sol quando havia sol

E à chuva quando estava chovendo

(E nunca a outra coisa),

Sentir calor e frio e vento,

E não ir mais longe.

Uma vez amei, julguei que me amariam,

Mas não fui amado.

Não fui amado pela única grande razão —

Porque não tinha que ser.

Consolei-me voltando ao sol e à chuva,

E sentando-me outra vez à porta de casa.

Os campos, afinal, não são tão verdes para os que são amados

Como para os que o não são.

Sentir é estar distraído.

Alberto Caeiro

Si je meurs à nouveau,

Si je meurs à nouveau,

Sans pouvoir publier aucun livre,

Sans voir le visage de mes vers imprimés

Je demande que, si tu veux t’inquiéter pour moi,

Qu’ils ne s’en soucient pas.

Si c’est arrivé, alors c’est bien.

Même si mes vers ne sont jamais imprimés,

Ils y auront leur beauté, s’ils sont beaux.

Mais ils ne peuvent pas être beaux et rester non imprimés,

Parce que les racines peuvent être souterraines

Mais les fleurs s’épanouissent à l’extérieur et bien en vue.

Il faut que ce soit comme ça de force. Rien ne peut l’arrêter.

Si je meurs trop jeune, écoute ceci :

Je n’ai jamais été qu’un enfant qui jouait.

J’étais aussi doux que le soleil et l’eau,

D’une religion universelle que seuls les hommes n’ont pas.

J’étais content parce que je n’ai rien demandé,

Je n’ai même pas essayé de trouver quoi que ce soit.

Je ne pensais pas qu’il y avait plus d’explications.

Que le mot explication n’a pas de sens.

Je ne souhaitais rien d’autre que d’être au soleil ou sous la pluie –

Au soleil quand il y avait du soleil

Et sous la pluie quand il pleuvait

(Et jamais autre chose),

Sens le chaud et le froid et le vent,

Et n’allez pas plus loin.

J’ai aimé une fois, je pensais qu’ils m’aimeraient,

Mais je n’étais pas aimé.

Je n’étais pas aimé pour une grande raison—

Parce que ce n’était pas nécessaire.

Je me suis consolé en retournant au soleil et à la pluie,

Et assis à nouveau à la porte de la maison.

Les champs, après tout, ne sont pas si verts pour ceux qu’on aime.

Quant à ceux qui ne le sont pas.

Ressentir, c’est être distrait.

Alberto Caeiro

PASSAGE DES HEURES – FERNANDO PESSOA

PASSAGE DES HEURES

FERNANDO PESSOA

L’allure nord-africaine quasiment de Zanzibar au soleil…

Dar es-Salam (la sortie est difficile…)

Majunga, Nossi-Bé, Madagascar et ses verdures…

Tempêtes à l’entour de Guardafui…

Et le cap de Bonne-Espérance, net dans le soleil du matin…

Et la ville du Cap avec la Montagne de la Table au fond…

J’ai voyagé en plus de pays que ceux où j’ai touché,

vu plus de paysages que ceux sur lesquels j’ai posé les yeux,

expérimenté plus de sensations que toutes les sensations que j’ai

éprouvées,

car, plus j’éprouvais, plus il me manquait à éprouver,

et toujours la vie m’a meurtri, toujours elle fut mesquine, et moi

malheureux

A certains moments de la journée il me souvient de tout cela, dans

l’épouvante,

je pense à ce qui me restera de cette vie fragmentée, de cet apogée,

de cette route dans les tournants, de cette automobile au bord du

chemin, de ce signal,

de cette tranquille turbulence de sensations contradictoires,

de cette transfusion, de cet insubstanciel, de cette convergence diaprée,

de cette fièvre au fond de toutes les coupes,

de cette angoisse au fond de tous les plaisirs,

de cette satiété anticipée à l’anse de toutes les tasses,

de cette partie de cartes fastidieuse entre le Cap de Bonne-Espérance et

les Canaries

La vie me donne-t-elle trop ou bien trop peu ?

Je ne sais si je sens trop ou bien trop peu, je ne sais

s’il me manque un scrupule spirituel, un point d’appui sur l’intelligence,

une consanguinité avec le mystère des choses, un choc

à tous les contacts, du sang sous les coups, un ébranlement sous l’effet

des bruits,

ou bien s’il est à cela une autre explication plus commode et plus heureuse.

Quoi qu’il en soit, mieux valait ne pas être né,

parce que, toute intéressante qu’elle est à chaque instant,

la vie finit par faire mal, par donner la nausée, par blesser, par frotter,

par craquer,

par donner envie de pousser des cris, de bondir, de rester à terre, de sortir

de toutes les maisons, de toutes les logiques et de tous les balcons,

de bondir sauvagement vers l a mort parmi les arbres et les oublis,

parmi culbutes, périls et absence de lendemain,

et tout cela aurait dû être quelque chose d’autre, plus semblable à ce que

je pense,

avec ce que je pense ou éprouve, sans que je sache même quoi, ô vie.

On a chassé le bouffon du palais à coups de fouets, sans raison,

on a fait lever le mendiant de la marche où il était tombé.

On a battu l’enfant abandonné, on lui a arraché le pain des mains.

Oh, douleur immense du monde, où l’action se dérobe…

Si décadent, si décadent, si décadent…

Je ne suis bien que lorsque j’entends de la musique – et encore…

Jardins du dix-huitième siècle avant 89

où êtes-vous, moi qui n’importe comment voudrais pleurer ?

Tel un baume qui ne réconforte que par l’idée que c’est un baume,

Le soir d’aujourd’hui et de tous les jours, peu à peu, monotone, tombe.

On a allumé les lumières, la nuit tombe, la vie se métamorphose,

N’importe comment, il faut continuer à vivre.

Mon âme brûle comme si c’était une main, physiquement.

Je me cogne à tous les passants sur le chemin.

Ma propriété de campagne,

dire qu’il est entre toi et moi moins qu’un train, qu’une diligence

et que la décision de partir

si bien que je reste sur place, je reste… Je suis celui qui veut toujours partir

et qui toujours reste, toujours reste, toujours reste –

jusqu’à la mort physique il reste, même s’il part, il reste, reste, reste…

Rends-moi humain, ô nuit, rends-moi fraternel et empressé,

ce n’est que de façon humanitaire qu’on peut vivre.

Ce n’est qu’en aimant les hommes, les actions, la banalité des travaux

ce n’est qu’ainsi – pauvre de moi ! – ce n’est qu’ainsi que l’on peut vivre.

Ce n’est qu’ainsi, ô nuit, et moi qui jamais ne pourrai vivre dans ce style !

J’ai tout vu, et de tout je me suis émerveillé,

mais ce tout ou bien fut en excès ou bien ne suffit pas, je ne saurais le dire –

et j’ai souffert.

J’ai vécu toutes les émotions, toutes les pensées, tous les gestes,

et il m’en est resté une tristesse comme si j’avais voulu les vivre sans y parvenir.

J’ai aimé et haï comme tout le monde,

mais pour tout le monde cela a été normal et instinctif,

et pour moi ce fut toujours l’exception, le choc, la soupape, le spasme.

Viens, ô nuit, apaise-moi, et noie mon être en tes eaux.

Affectueuse de l’Au-Delà, maîtresse du deuil infini,

Mère suave et antique des émotions non démonstratives,

sœur aînée, vierge et triste aux pensées décousues,

fiancée dans l’éternelle attente de nos desseins inachevés,

avec la direction constamment abandonnée de notre destin,

notre incertitude païenne et sans joie,

notre faiblesse chrétienne sans foi,

notre bouddhisme inerte, sans amour pour les choses et sans extases,

notre fièvre, notre pâleur, notre impatience de faibles,

notre vie, ô mère, notre vie perdue…

Je ne sais pas sentir, je ne sais pas être humain, vivre en bonne

intelligence

au sein de mon âme triste avec les hommes mes frères sur la terre.

Je ne sais pas être utile fût-ce dans mes sensations, être pratique,

être quotidien, net

avoir un poste dans la vie, avoir un destin parmi les hommes,

avoir une œuvre, une force, une envie, un jardin,

une raison de me reposer, un besoin de me distraire,

une chose qui me vienne directement de la nature.

Pour cette raison sois-moi maternelle, ô nuit tranquille…

Toi qui ravis le monde au monde, toi qui est la paix,

toi qui n’existes pas, qui n’est que l’absence de la lumière,

toi qui n’est pas une chose, un lieu, une essence, une vie,

Pénélope à la toile, demain défaite, de ton obscurité,

Circé irréelle des fébriles, des angoissés sans cause,

viens à moi, ô nuit, tends-moi les mains,

et sur mon front, ô nuit, sois fraîcheur et soulagement.

Toi, dont la venue est si douce qu’elle paraît un éloignement,

dont le flux et le reflux des ténèbres, quand la lune respire doucement,

ont des vagues de tendresse morte, un froid de mers de songe,

des brises de paysages irréels pour l’excès de notre angoisse…

Toi, et ta pâleur, toi, plaintive, toi, toute liquidité,

arôme de mort parmi les fleurs, haleine de fièvre sur les bords,

toi, reine, toi, châtelaine, toi, femme pâle, viens…

Tout sentir de toutes les manières,

tout vivre de toutes parts,

être la même chose de toutes les façons possibles en même temps,

réaliser en soi l’humanité de tous les moments

en un seul moment diffus, profus, complet et lointain…

J’ai toujours envie de m’identifier à ce avec quoi je sympathise

et toujours je me mue, tôt ou tard,

en l’objet de ma sympathie, pierre ou désir,

fleur ou idée abstraite,

foule ou façon de comprendre Dieu.

Et je sympathise avec tout, je vis de tout en tout.

Les hommes supérieurs me sont sympathiques parce qu’ils sont

supérieurs,

et sympathiques les hommes inférieurs parce qu’ils sont supérieurs

aussi

parce que le fait d’être inférieur est autre chose qu’être supérieur,

et partant c’est une supériorité à certains moments de la vision.

Je sympathise avec certains hommes pour leurs qualités de caractère,

et avec d’autres je sympathise pour leur manque de ces qualités,

et avec d’autres encore je sympathise par sympathie pure

et il y a des moments absolument organiques qui embrassent toute l’humanité.

Oui, comme je suis monarque absolu dans ma sympathie,

il suffit qu’elle existe pour qu’elle ait sa raison d’être

Je presse contre mon sein haletant, en une étreinte émue

(dans la même étreinte émue),

l’homme qui donne sa chemise au pauvre qu’il ne connaît pas,

le soldat qui meurt pour sa patrie sans savoir ce qu’est la patrie,

et le matricide, le fratricide, l’incestueux, le suborneur d’enfants,

le voleur de grand chemin, le corsaire des mers,

le pickpocket, l’ombre aux aguets dans les venelles –

ils sont tous ma maîtresse favorite au moins un instant dans ma vie.

Je baise sur les lèvres de toutes les prostituées,

sur les yeux je baise tous les souteneurs,

aux pieds de tous les assassins gît ma passivité,

et ma cape à l’espagnole couvre la retraite de tous les voleurs.

Tout être est la raison de ma vie.

J’ai connu tous les crimes,

j’ai vécu à l’intérieur de tous les crimes

(je fus moi-même, ni tel ou tel dans le vice,

mais le propre vice incarné qu’entre eux ils pratiquèrent,

et de ces heures j’ai fait l’arc de triomphe suprême de ma vie).

Je me suis multiplié pour m’éprouver,

pour m’éprouver moi-même il m’a fallu tout éprouver.

j’ai débordé, je n’ai fait que m’extravaser,

je me suis dévêtu, je me suis livré,

et il est en chaque coin de mon âme un autel à un dieu différent.

Les bras de tous les athlètes m’ont étreint subitement féminin,

et à cette seule pensée j’ai défailli entre des muscles virtuels.

Ma bouche a reçu les baisers de toutes les rencontres,

dans mon cœur se sont agités les mouchoirs de tous les adieux,

tous les appels obscènes du geste et des regards

me fouillent tout le corps avec leur centre dans les organes sexuels

J’ai été tous les ascètes, tous les parias, tous les oubliés

et tous les pédérastes – absolument tous (il n’en manquait pas un)

rendez-vous noir et vermeil dans les bas-fonds infernaux de mon âme !

(Freddie, je t’appelais Baby, car tu étais blond et blanc, et je t’aimais,

de combien d’impératrices présomptives et de princesses détrônées tu

me tins lieu !)

Mary, avec qui je lisais Burns en des jours tristes comme la sensation

d’être vivant,

Tu ne sais guère combien d’honnêtes ménages, combien de familles

heureuses

ont vécu en toi mes yeux mon bras autour de ta taille et ma conscience

flottante,

leur vie paisible, leurs maisons de banlieue avec jardin, leurs half-holidays

inopinés…

Mary, je suis malheureux…

Freddie, je suis malheureux…

Oh, vous tous, tant que vous êtes, fortuits, attardés,

combien de fois avez-vous pu penser à penser à moi, mais sans le faire ?

Ah, comme j’ai peu compté dans votre vie profonde,

si peu en vérité – et ce que j’ai été, moi, ô mon univers subjectif,

ô mon soleil, mon clair de lune, mes étoiles, mon moment,

ô part externe de moi perdue dans les labyrinthes de Dieu !

Tout passe, toutes les choses en un défilé qui m’est intérieur,

et toutes les cité du monde en moi font leur rumeur…

Mon cœur tribunal, mon cœur marché, mon cœur salle de Bourse,

mon cœur comptoir de banque,

mon cœur rendez-vous de toute l’humanité,

Mon cœur banc de jardin public, auberge, hôtellerie, cachot numéroté

(Aqui estuvo el Manolo en visperas de ira ao patibulo) (1)

mon cœur club, salon, parterre, paillasson, guichet, coupée,

pont, grille, excursion, marche, voyage, vente aux enchères, foire

kermesse,

mon cœur œil-de-bœuf,

mon cœur colis,

mon cœur papier, bagage, satisfaction, livraison

mon cœur marge, limite, abrégé, index,

eh là, eh là, eh là, mon cœur bazar.

Tous les amants se sont baisés dans mon âme,

tous les clochards ont dormi un moment sur mon corps,

tous les méprisés se sont appuyés un moment à mon épaule,

ils ont traversé la rue à mon bras, tous les vieux et tous les malades,

et il y eut un secret que me dirent tous les assassins.

(Celle dont le sourire suggère la paix que je n’ai pas

et don la façon de baisser les yeux fait un paysage de Hollande

avec les femmes coiffées de lin

et tout l’effort quotidien d’un peuple pacifique et propre…

Celle qui est la bague laissée sur la commode

et la faveur coincée en refermant le tiroir,

faveur rose, ce n’est pas la couleur que j’aime, mais la faveur coincée

tout de même que je n’aime pas la vie, mais c’est la sentir que j’aime…

Dormir ainsi qu’un chien errant sur la route, au soleil,

définitivement étranger au restant de l’univers,

et que les voitures me passent sur le corps.)

J’ai couché avec tous les sentiments,

j’ai été souteneur de toutes les émotions,

tous les hasards des sensations m’ont payé à boire,

j’ai fait de l’œil à toutes les raisons d’agir,

j’ai été la main dans la main avec toutes les velléités de départ,

fièvre immense des heures !

Angoisse de la forge des émotions !

Rage, écume, l’immensité qui ne tient pas dans mon mouchoir,

la chienne qui hurle la nuit,

la mare de la métairie qui hante mon insomnie,

le bois comme il était le soir, quand nous nous y promenions, la rose,

la broussaille indifférente, la mousse, les pins,

la rage de ne pas contenir tout cela, de ne pas suspendre tout cela

ô faim abstraite des chose, rut impuissant des minutes qui passent

orgie intellectuelle de sentir la vie !

Tout obtenir par suffisance divine –

les veilles, les consentements, les avis,

les choses belles de la vie –

le talent, la vertu, l’impunité,

la tendance à reconduire les autres chez eux,

la situation de passager,

la commodité d’embarquer tôt pour trouver une place,

et toujours il manque quelque chose, un verre, une brise, une phrase,

et la vie fait d’autant plus mal qu’on a plus de plaisir et qu’on

invente d’avantage.

Pouvoir rire, rire, rire, effrontément,

rire comme un verre renversé,

fou absolument du seul fait de sentir,

rompu absolument de me frotter contre les choses,

blessé à la bouche pour avoir mordu aux choses,

les ongles en sang pour m’être cramponné aux choses,

et qu’ensuite on me donne la cellule qu’on voudra et

j’aurai des souvenirs de la vie.

Tout sentir de toutes les manières,

avoir toutes les opinions ,

être sincère en se contredisant chaque minute,

se déplaire à soi-même en toute liberté d’esprit,

et aimer les choses comme Dieu.

Moi, qui suis plus frère d’un arbre que d’un ouvrier,

moi, qui sens davantage la feinte douleur de la mer qui bat

sur la grève

que la douleur réelle des enfants que l’on bat

(ah, comme cela doit sonner faux ; pauvres enfants que l’on bat,

mais aussi pourquoi faut-il que mes sensations se bousculent à

si vive allure ?)

Moi, enfin, qui suis un dialogue continu

à haute voix, incompréhensible, au cœur de la nuit dans la tour,

lorsque les cloches oscillent vaguement sans que nul ne les touche

et qu’on souffre de savoir que la vie se poursuivra demain.

Moi, enfin, littéralement moi,

et moi métaphoriquement aussi,

moi, le poète sensationniste, envoyé du Hasard

aux lois irrépréhensibles de la Vie

moi, le fumeur de cigarettes par adéquate profession,

l’individu qui fume l’opium, qui prend de l’absinthe, mais qui, enfin,

aime mieux penser à fumer de l’opium plutôt que d’en fumer

et qui trouve que de lorgner l’absinthe à boire a plus de goût que de

la boire…

Moi, ce dégénéré supérieur sans archives dans l’âme,

sans personnalité avec valeur déclarée,

moi, l’investigateur solennel des chose futiles,

moi qui serais capable d’aller vivre en Sibérie pour le seul plaisir de

prendre cette idée en aversion,

et qui trouve indifférent de ne pas attacher d’importance à la patrie,

parce que je n’ai pas de racine, comme un arbre, et que par conséquent

je suis déraciné…

moi, qui si souvent me sens aussi réel qu’une métaphore,

qu’une phrase écrite par un malade dans le livre de la jeune fille qu’il

a trouvé sur la terrasse,

ou qu’une partie d’échecs sur le pont d’un transatlantique,

moi, la bonne d’enfants qui pousse les perambulators dans

tous les jardins publics,

moi, le sergent de ville qui l’observe, arrêté derrière elle,

dans l’allée,

moi, l’enfant dans la poussette, qui fait des signaux à son

inconscience lucide avec un hocher à grelots.

Moi, le paysage au fond de tout cela, la paix citadine

fondue à travers les arbres du jardin public,

moi, ce qui les attend tous au logis,

moi, ce qu’ils trouvent dans la rue,

moi, ce qu’ils ne savent pas d’eux-mêmes,

moi, cette chose à quoi tu penses – et ton sourire te trahit –

moi, le contradictoire, l’illusionnisme, la kyrielle, l’écume,

l’affiche fraîche encore, les hanches de la Française, le regard du curé,

le rond-point où les rues se croisent et où les chauffeurs dorment contre

les voitures,

la cicatrice du sergent à mine patibulaire,

la crasse sur le collet du répétiteur malade qui rentre à la maison,

la tasse dans laquelle buvait toujours le tout-petit qui est mort,

celle dont l’anse est fêlée (et tout cela tient dans un cœur de mère

et l’emplit)…

moi, la dictée de français de la petite qui tripote ses jarretelles,

moi, les pieds qui se touchent sous la table de bridge avec le

lustre au plafond,

moi, la lettre cachée, la chaleur du fichu, le balcon avec la

fenêtre entrouverte,

la porte de service où la bonne avoue son faible pour un cousin,

ce coquin de José qui avait promis de venir et qui a fait faux bond,

alors qu’on avait préparé un bon tour à lui jouer…

Moi, tout cela, et, en sus de cela, tout le reste du monde…

Tant de choses, les portes qui s’ouvrent, et la raison pour

laquelle elles s’ouvrent,

et les choses qu’ont faites les mains qui ouvrent les portes…

Moi, le malheur – crème de toutes les expressions,

l’impossibilité d’exprimer tous les sentiments,

sans qu’il y ait une pierre au cimetière pour le frère de cette foule,

et ce qui semble ne rien vouloir dire veut toujours dire quelque chose…

Oui, moi, l’officier mécanicien de la marine qui suis superstitieux

comme une brave campagnarde,

et qui porte monocle afin de ne pas ressembler à l’idée réelle que je

me fais de moi,

qui mets parfois trois heures à m’habiller sans d’ailleurs trouver

cela naturel,

mais je le trouve métaphysique et si l’on frappe à ma porte je

me fâche,

pas tellement parce qu’on interrompt mon nœud de cravate que pour

le fait de constater que la vie passe…

Oui, enfin, moi le destinataire des lettres cachetées,

la malle aux initiales détériorées,

l’intonation des voix que l’on entendrait plus –

Dieu garde tout cela en son Mystère, et parfois nous l’éprouvons

et la vie tout à coup se fait pesante et il fait très froid plus près que

le corps.

Brigitte, la cousine de ma tante,

le général dont elles parlaient – général au temps où elles étaient petites –

et la vie était guerre civile à tous les tournants…

Vive le mélodrame où Margot a pleuré !

Les feuilles sèches tombent à terre régulièrement

Mais le fait est que c’est toujours l’automne à l’automne,

après quoi vient l’hiver fatalement

et il n’est pour conduire la vie qu’un chemin, la vie même…

Ce vieillard insignifiant, mais qui pourtant a connu les romantiques,

cet opuscule politique du temps des révolutions constitutionnelles,

et la douleur que laisse tout cela, sans qu’on en sache la raison,

ni qu’il y ait pour tout pleurer d’autre raison que de le sentir.

Je tourne tous les jours à l’angle de toutes les rues,

et dès que je pense à une autre chose, c’est à une autre que je pense.

Je ne me soumets que par atavisme

et il y a toujours des raisons d’émigrer pour qui n’est pas alité.

Des terrasses de tous les cafés de toutes les villes

accessibles à l’imagination,

j’observe la vie qui passe, sans bouger je la suis,

je lui appartiens sans tirer un geste de ma poche

ni noter ce que j’ai vu pour ensuite faire semblant de l’avoir vu.

Dans l’automobile jaune passe la femme définitive de quelqu’un,

auprès d’elle je vais à son insu.

Sur le premier trottoir ils se rencontrent par un hasard prémédité,

mais dès avant leur rencontre j’étais déjà la avec eux.

Il n’est moyen pour eux de m’esquiver, pas moyen que je me trouve

pas en tout lieu.

Mon privilège est un tout

(brevetée, sans garantie de Dieu, mon Âme).

J’assiste à tout et définitivement.

Il n’est bijou de femme qui ne soit acheté par moi et pour moi,

il n’est d’intention d’espérer qui ne soit mienne de quelque façon,

il n’est de résultat de conversation qui ne soit mien par hasard.

Il n’est son de cloche à Lisbonne il y a trente ans, il n’est soirée

du Théatre San Carlos il y en a cinquante,

qui ne soit mien par gentillesse déposée.

J’ai été élevé par l’Imagination,

j’ai toujours cheminé avec elle la main dans la main,

j’ai toujours aimé, haï, parlé et pensé dans cette perspective,

et tous mes jours s’encadrent à cette croisée,

et toutes les heures paraissent miennes de cette façon.

Chevauchée explosive, explosée, comme une bombe qui éclate,

Chevauchée éclatant de tous côtés en même temps,

Chevauchée au-dessus de l’espace, saut par-dessus le temps,

bondis, cheval électron-ion, système solaire en raccourci,

au sein de l’action des pistons, hors de la rotation des volants.

Dans les pistons, converti en une vitesse abstraite et folle,

je ne suis que fer et vitesse, va-et-vient, folie, rage contenue,

lié à la piste de tous les volants je tournoie des heures fabuleuses

et tout l’univers grince, craque et en moi s’estompe.

Ho-ho-ho-ho-ho!

De plus en plus avec l’esprit en avant du corps,

en avant de la propre idée rapide du corps projeté,

avec l’esprit qui suit en avant du corps, ombre, étincelle,

hé-là-ho-ho…Hélàhoho…

Toute l’énergie est la même et toute la nature est identique…

La sève de la sève des arbres est la même énergie que celle qui

met en branle

les roues de la locomotive, les roues du tramway, les volants des diésels,

et une voiture tirée par des mules ou marchant à l’essence obéit à

une même force.

Fureur panthéiste de sentir en moi formidablement,

avec tous mes sens en ébullition, tous mes pores fumants,

que tout n’est qu’une unique vitesse, qu’une unique énergie, qu’une

unique ligne divine

de soi à soi, chuchotant dans la fixité des violences de vitesse démente…

Ave, salve, vive la véloce unité de toute chose !

Ave, salve, vive l’égalité de tout en flèche !

Ave, salve, vive la grande machine de l’univers !

Ave, vous qui ne faites qu’un, arbres, machines, lois !

Ave, vous qui ne faites qu’un, vers de terre, pistons, idées abstraites,

la même sève vous emplit, la même sève vous transforme,

la même chose vous êtes, et le reste est extérieur et faux,

le reste, tout le statique qui demeure dans les yeux fixes,

mais non dans mes nerfs moteur à explosion à huiles lourdes ou

légères,

non dans mes nerfs qui sont toutes les machines, tous les systèmes

d’engrenage,

non dans mes nerfs locomotive, tram, automobile, batteuse à vapeur,

dans mes nerfs machine maritime, diésel, semi-diesel, Campbell,

dans mes nerfs installation absolue à la vapeur, au gaz, à l’huile,

à l’électricité,

machine universelle actionnée par les courroies de tous les moments !

Tous les matins sont le matin et la vie.

Toutes les aurores brillent au même endroit :

l’Infini…

Toutes les joies d’oiseaux viennent du même gosier,

tous les tremblements de feuille sont du même arbre,

et tous ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler

vont de la même maison à la même usine par le même chemin…

Roule, grande boule, fourmilière de consciences, terre

roule, teintée d’aurore, chapée de crépuscule, d’aplomb sous les

soleils , nocturne

roule dans l’espace abstrait, dans la nuit à peine éclairée, roule…

Dans ma tête je sens la vitesse de la rotation de la terre,

et tous les pays et tous les vivants tournent en moi,

envie centrifuge, fureur d’escalader le ciel jusqu’aux astres,

bats à coups redoublés contre les parois internes de mon crâne,

parsème d’aiguilles aveugles toute la conscience de mon corps,

mille fois fais-moi lever et me diriger vers l’Abstrait,

vers l’introuvable, et là sans restrictions aucunes,

vers l’invisible But – tous les point où je ne suis pas – et simultanément…

Ah, n’être ni arrêté ni en mouvement,

ah, n’être ni debout ni couché,

ni éveillé ni endormi,

ni ici ni en un autre point quelconque,

résoudre l’équation de cette prolixe inquiétude,

savoir où me coucher afin de me promener dans toutes les rues…

Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho

Chevauchée ailée de moi par-dessus toutes les choses,

chevauchée brisée de moi par-dessous toutes les choses,

chevauchée ailée et brisée de moi à cause de toutes les choses…

Hop ! là, plus haut que les arbres, hop !là plus bas que les étangs,

hop ! là contre les murs, hop, là que je m’écorche contre les troncs,

hop ! là dans l’air, hop ! là, dans le vent, hop ! là, hop ! là, sur

les plages,

avec une vitesse croissante, insistante, violente,

hop ! là[U2] , hop ! là, hop ! là, hop ! là…

Chevauchée panthéiste de moi à l’intérieur de toutes les choses,

chevauchée énergétique à l’intérieur de toutes les énergies,

chevauchée de moi à l’intérieur du charbon qui se consume, de

la lampe qui brûle,

clairon clair du matin au fond

du demi-cercle froid de l’horizon,

clairon ténu, lointain comme des drapeaux vagues

éployés au-delà du point où sont visibles les couleurs…

Clairon tremblant, poussière en suspens, où la nuit cesse,

poudre d’or en suspens au fond de la visibilité…

Chariot qui grince limpidement, vapeur qui siffle,

grue qui commence à tourner, sensible à mon oreille,

toux sèche, écho des intimités de la maison,

léger frisson matinal dans la joie de vivre,

éclat de rire soudain voilé par la brume extérieure je ne sais comme

midinette vouée à un plus grand malheur que le matin qu’elle sent,

ouvrier tuberculeux touché de l’illusion du bonheur

à cette heure inévitablement vitale

où le relief des choses est doux, net et sympathique,

où les murs sont frais au contact de la main, et où les maisons

ouvrent çà et là des yeux aux rideaux blancs.

Tout le matin est une colline qui oscille,

***

Et tout s’achemine

vers l’heure pleine de lumière où les nuages baissent les paupières

et rumeur trafic charrette train moi je sens soleil retentit

Vertige de midi aux moulures à vertige –

soleil des cimes et nous…de ma maison striée,

du tournoiement figé de ma mémoire à sec,

de la brumeuse lueur fixe de ma conscience de vivre.

Rumeurs trafic charrette train autos je sens soleil rue,

feuillards cageots trolley boutique rue vitrines jupes yeux

rapidement caniveaux charrettes cageots rue traverser rue

promenades boutiquiers « pardon » rue

rue en promenade à travers moi qui me promène à travers la rue

en moi

tout miroir ces boutiques -ci dans les boutiques dans ces boutiques-là

la vitesse des autos à l’envers dans les glaces obliques des vitrines,

le sol en l’air le soleil sous les pieds rue rigoles fleurs en corbeille rue

mon passé rue frissonne camion rue je ne me souviens pas rue

Moi tête baissée au centre de ma conscience de moi

rue sans pouvoir trouver une seule sensation à chaque fois

rue

rue en arrière et en avant sous mes pieds

rue en x en Y en Z au creux de mes bras

rue à travers mon monocle en cercles de petit cinématographe,

kaléidoscope en nettes courbes brisées rue.

Ivresse de la rue et de tout sentir voir entendre en même temps.

Battement des tempes au rythme des allées et venues simultanées.

Train brise-toi en heurtant le parapet de la voie de garage !

Navire cingle droit au quai et contre lui fends-toi !

Automobile conduite par la folie de tout l’univers précipite-toi

au fond de tous les précipices

et dans un grand choc, trz, au fond de mon cœur déchire-toi !

A moi, tous les objets projectiles !

A moi, tous les objets directions !

A moi, tous les objets invisibles à force de vitesse !

Battez-moi, transpercez-moi, dépasser-moi !

C’est moi qui me bats, qui me transperce, qui me dépasse !

La rage de tous les élans se referme en cercle-moi !

Hélà-hoho, train, automobile, aéroplane, mes désirs maladifs,

vitesse, incorpore-toi à toutes les idées,

cramponne tous les songes et broie-les,

roussis tous les idéaux humanitaires et utiles,

renverse tous les sentiments normaux, convenables, concordants,

empoigne dans la rotation de ton volant vertigineux et lourd

les corps de toutes les philosophies, les tropes de tous les poèmes

écharpille-les et demeure seule, volant abstrait dans les airs,

rue métallique, seigneur suprême de l’heure européenne.

Allons, et que la chevauchée n’ait point de fin, fût-ce en Dieu !

***

J’ai mal, je ne sais comme, à l’imagination, mais c’est là que j’ai mal,

en moi décline le soleil au haut du ciel.

Le soir a tendance à tomber dans l’azur et sur mes nerfs.

Allons, ô chevauchée, qui d’autres vas-tu devenir ?

Moi qui, véloce, vorace, glouton de l’énergie abstraite,

voudrais manger, boire, égratigner et écorcher le monde,

moi à qui suffirait de fouler l’univers aux pieds,

de le fouler, le fouler, le fouler jusqu’à l’insensibilité…

je sens, moi, que tout ce que j’ai désiré est resté en deçà de mon

imagination

que tout s’est dérobé à moi, bien que j’ai tout désiré.

Chevauchée à bride abattue par-dessus toutes les cimes,

chevauchée désarticulée plus bas que tous les puits,

chevauchée au vol, chevauchée flèche, chevauchée pensée-éclair,

chevauchée moi, chevauchée moi, chevauchée l’univers-moi.

Hélàhoho-o-o-o-o-o-o-o…

Mon être élastique, ressort, aiguille, trépidation…

Fernando Pessoa

FERNANDO PESSOA – BUREAU DE TABAC

FERNANDO PESSOA – BUREAU DE TABAC

Je ne suis rien

Jamais je ne serai rien.

Je ne puis vouloir être rien.

Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde.

Fenêtres de ma chambre,

de ma chambre dans la fourmilière humaine unité ignorée

(et si l’on savait ce qu’elle est, que saurait-on de plus ?),

vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-vient continuel,

sur une rue inaccessible à toutes les pensées,

réelle, impossiblement réelle, précise, inconnaissablement précise,

avec le mystère des choses enfoui sous les pierres et les êtres,

avec la mort qui parsème les murs de moisissure et de cheveux blancs les humains,

avec le destin qui conduit la guimbarde de tout sur la route de rien.

Je suis aujourd’hui vaincu, comme si je connaissais la vérité;

lucide aujourd’hui, comme si j’étais à l’article de la mort,

n’ayant plus d’autre fraternité avec les choses

que celle d’un adieu, cette maison et ce côté de la rue

se muant en une file de wagons, avec un départ au sifflet venu du fond de ma tête,

un ébranlement de mes nerfs et un grincement de mes os qui démarrent.

Je suis aujourd’hui perplexe, comme qui a réfléchi, trouvé, puis oublié.

Je suis aujourd’hui partagé entre la loyauté que je dois

au Bureau de Tabac d’en face, en tant que chose extérieurement réelle

et la sensation que tout est songe, en tant que chose réelle vue du dedans.

J’ai tout raté.

Comme j’étais sans ambition, peut-être ce tout n’était-il rien.

Les bons principes qu’on m’a inculqués,

je les ai fuis par la fenêtre de la cour.

Je m’en fus aux champs avec de grands desseins,

mais là je n’ai trouvé qu’herbes et arbres,

et les gens, s’il y en avait, étaient pareils à tout le monde.

Je quitte la fenêtre, je m’assieds sur une chaise. À quoi penser ?

Que sais-je de ce que je serai, moi qui ne sais pas ce que je suis ?

Être ce que je pense ? Mais je crois être tant et tant !

Et il y en a tant qui se croient la même chose qu’il ne saurait y en avoir tant!

Un génie ? En ce moment

cent mille cerveaux se voient en songe génies comme moi-même

et l’histoire n’en retiendra, qui sait ?, même pas un ;

du fumier, voilà tout ce qui restera de tant de conquêtes futures.

Non, je ne crois pas en moi.

Dans tous les asiles il y a tant de fous possédés par tant de certitudes !

Moi, qui n’ai point de certitude , suis-je plus assuré, le suis-je moins ?

Non, même pas de ma personne…

En combien de mansardes et de non-mansardes du monde

n’y a-t-il à cette heure des génies-pour-soi-même rêvant ?

Combien d’aspirations hautes, lucides et nobles –

oui, authentiquement hautes, lucides et nobles –

et, qui sait peut-être réalisables…

qui ne verront jamais la lumière du soleil réel et qui

tomberont dans l’oreille des sourds ?

Le monde est à qui naît pour le conquérir,

et non pour qui rêve, fût-ce à bon droit, qu’il peut le conquérir.

J’ai rêvé plus que jamais Napoléon ne rêva.

Sur mon sein hypothétique j’ai pressé plus d’humanité que le Christ,

j’ai fait en secret des philosophies que nul Kant n’a rédigées,

mais je suis, peut-être à perpétuité, l’individu de la mansarde,

sans pour autant y avoir mon domicile :

je serai toujours celui qui n’était pas né pour ça ;

je serai toujours, sans plus, celui qui avait des dons ;

je serai toujours celui qui attendait qu’on lui ouvrît la porte

auprès d’un mur sans porte

et qui chanta la romance de l’Infini dans une basse-cour,

celui qui entendit la voix de Dieu dans un puits obstrué.

Croire en moi ? Pas plus qu’en rien…

Que la Nature déverse sur ma tête ardente

son soleil, sa pluie, le vent qui frôle mes cheveux ;

quant au reste, advienne que pourra, ou rien du tout…

Esclaves cardiaques des étoiles,

nous avons conquis l’univers avant de quitter nos draps,

mais nous nous éveillons et voilà qu’il est opaque,

nous nous éveillons et voici qu’il est étranger,

nous franchissons notre seuil et voici qu’il est la terre entière,

plus le système solaire et la Voie lactée et le Vague Illimité.

(Mange des chocolats, fillette ;

mange des chocolats !

Dis-toi bien qu’il n’est d’autre métaphysique que les chocolats,

dis-toi bien que les religions toutes ensembles n’en apprennent

pas plus que la confiserie.

Mange, petite malpropre, mange !

Puissé-je manger des chocolats avec une égale authenticité !

Mais je pense, moi, et quand je retire le papier d’argent, qui d’ailleurs est d’étain,

je flanque tout par terre, comme j’y ai flanqué la vie.)

Du moins subsiste-t-il de l’amertume d’un destin irréalisé

la calligraphie rapide de ces vers,

portique délabré sur l’Impossible,

du moins, les yeux secs, me voué-je à moi-même du mépris,

noble, du moins, par le geste large avec lequel je jette dans le mouvant des choses,

sans note de blanchisseuse, le linge sale que je suis

et reste au logis sans chemise.

(Toi qui consoles, qui n’existes pas et par là même consoles,

ou déesse grecque, conçue comme une statue douée du souffle,

ou patricienne romaine, noble et néfaste infiniment,

ou princesse de troubadours, très- gente et de couleurs ornée,

ou marquise du dix-huitième, lointaine et fort décolletée,

ou cocotte célèbre du temps de nos pères,

ou je ne sais quoi de moderne – non, je ne vois pas très bien quoi –

que tout cela, quoi que ce soit, et que tu sois, m’inspire s’il se peut !

Mon coeur est un seau qu’on a vidé.

Tels ceux qui invoquent les esprits je m’invoque

moi-même sans rien trouver.

Je viens à la fenêtre et vois la rue avec une absolue netteté.

Je vois les magasins et les trottoirs, et les voitures qui passent.

Je vois les êtres vivants et vêtus qui se croisent,

je vois les chiens qui existent eux aussi,

et tout cela me pèse comme une sentence de déportation,

et tout cela est étranger, comme toute chose. )

J’ai vécu, aimé – que dis-je ? j’ai eu la foi,

et aujourd’hui il n’est de mendiant que je n’envie pour le seul fait qu’il n’est pas moi.

En chacun je regarde la guenille, les plaies et le mensonge

et je pense : « peut-être n’as-tu jamais vécu ni étudié, ni aimé, ni eu la foi »

(parce qu’il est possible d’agencer la réalité de tout cela sans en rien exécuter) ;

« peut-être as-tu à peine existé, comme un lézard auquel on a coupé la queue,

et la queue séparée du lézard frétille encore frénétiquement ».

J’ai fait de moi ce que je n’aurais su faire,

et ce que de moi je pouvais faire je ne l’ai pas fait.

Le domino que j’ai mis n’était pas le bon.

On me connut vite pour qui je n’étais pas, et je n’ai pas démenti et j’ai perdu la face.

Quand j’ai voulu ôter le masque

je l’avais collé au visage.

Quand je l’ai ôté et me suis vu dans le miroir,

J’avais déjà vieilli.

J’étais ivre, je ne savais plus remettre le masque que je n’avais pas ôté.

Je jetai le masque et dormis au vestiaire

comme un chien toléré par la direction

parce qu’il est inoffensif –

et je vais écrire cette histoire afin de prouver que je suis sublime.

Essence musicale de mes vers inutiles,

qui me donnera de te trouver comme chose par moi créée,

sans rester éternellement face au Bureau de Tabac d’en face,

foulant aux pieds la conscience d’exister,

comme un tapis où s’empêtre un ivrogne,

comme un paillasson que les romanichels ont volé et qui ne valait pas deux sous.

Mais le patron du Bureau de Tabac est arrivé à la porte, et à la porte il s’est arrêté.

Je le regarde avec le malaise d’un demi-torticolis

et avec le malaise d’une âme brumeuse à demi.

Il mourra, et je mourrai.

Il laissera son enseigne, et moi des vers.

À un moment donné mourra aussi l’enseigne, et

mourront aussi les vers de leur côté.

Après un certain temps mourra la rue où était l’enseigne,

ainsi que la langue dans laquelle les vers furent écrits.

Puis mourra la planète tournante où tout cela s’est produit.

En d’autres satellites d’autres systèmes cosmiques, quelque chose

de semblable à des humains

continuera à faire des genres de vers et à vivre derrière des manières d’enseignes,

toujours une chose en face d’une autre,

toujours une chose aussi inutile qu’une autre,

toujours une chose aussi stupide que le réel,

toujours le mystère au fond aussi certain que le sommeil du mystère de la surface,

toujours cela ou autre chose, ou bien ni une chose ni l’autre.

Mais un homme est entré au Bureau de Tabac (pour acheter du tabac ?)

et la réalité plausible s’abat sur moi soudainement.

Je me soulève à demi, énergique, convaincu, humain,

et je vais méditer d’écrire ces vers où je dis le contraire.

J’allume une cigarette en méditant de les écrire

et je savoure dans la cigarette une libération de toutes les pensées.

Je suis la fumée comme un itinéraire autonome, et je goûte, en un moment sensible et compétent,

la libération en moi de tout le spéculatif

et la conscience de ce que la métaphysique est l’effet d’un malaise passager.

Ensuite je me renverse sur ma chaise

et je continue à fumer

Tant que le destin me l’accordera je continuerai à fumer.

(Si j’épousais la fille de ma blanchisseuse,

peut-être que je serais heureux.)

Là-dessus je me lève. Je vais à la fenêtre.

L’homme est sorti du bureau de tabac (n’a-t-il pas mis la

monnaie dans la poche de son pantalon?)

Ah, je le connais: c’est Estève, Estève sans métaphysique.

(Le patron du bureau de tabac est arrivé sur le seuil.)

Comme mû par un instinct sublime, Estève s’est retourné et il m’a vu.

Il m’a salué de la main, je lui ai crié: « Salut Estève ! », et l’univers

s’est reconstruit pour moi sans idéal ni espérance, et le

patron du Bureau de Tabac a souri.

Álvaro de Campos, 15 janvier 1928.

Fernando Pessoa

Fernando Pessoa 2

« Le Livre de l’intranquillité » de Fernando Pessoa [fragments]

134

Je me cherche, sans me trouver. J’appartiens à des heures chrysanthèmes, aux lignes nettes dans l’étirement des vases. Dieu a fait de mon âme quelque chose de décoratif.

Je ne sais quels détails, par trop pompeux et trop recherchés, définissent ma tournure d’esprit. Mon goût pour l’ornemental vient sans nul doute, de ce que j’y sens quelque chose d’identique à la substance de mon être.

***

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.